糖尿病の患者様に投薬する際に、いつも説明が難しいと感じるのが、シックデイの時の対応です。

そもそも、シックデイについて、そしてその対応について、知識もまばらだったので勉強してみました。

シックデイとは

糖尿病患者が、感染症による発熱、下痢、嘔吐や食欲不振のために食事が摂れず、脱水やケトアシドーシスになりやすく、通常の血糖コントロールが困難な状態をシックデイといいます。

シックデイの時に、どのように対応すればいいか、あらかじめ患者と話しておくことが重要です。

対応について①~③にまとめてみました。

対応① (受診の判断)

まずは受診が必要かどうかを判断する。

以下の点に一つでも当てはまれば、すぐに受診を勧める。

- 発熱や消化器症状が強い時

- 食事や水分摂取ができない時

- 高血糖の持続(350mg/dl以上の持続)

- 意識状態の悪化時

このような状態が一つでも当てはまる場合は、即座に受診する必要があると思われます。

対応② (食事の摂取、水分の摂取)

受診の必要がないと判断した場合に、最低限の糖質摂取(100g/日以上)と脱水予防が大切になります。

食事の摂取

うどん、おかゆ、スープ、果物など消化がよく、糖質と水分を補えるものを意識して食べるようにする。

水分の摂取

1~1.5L/日の水分摂取を意識する。原則当分の入ったスポーツドリンクや清涼飲料水は避けるようにする。

(但し、まったく食事が摂れない場合は、糖分も補う目的で使用可。)

対応③ (糖尿病治療薬の調節)

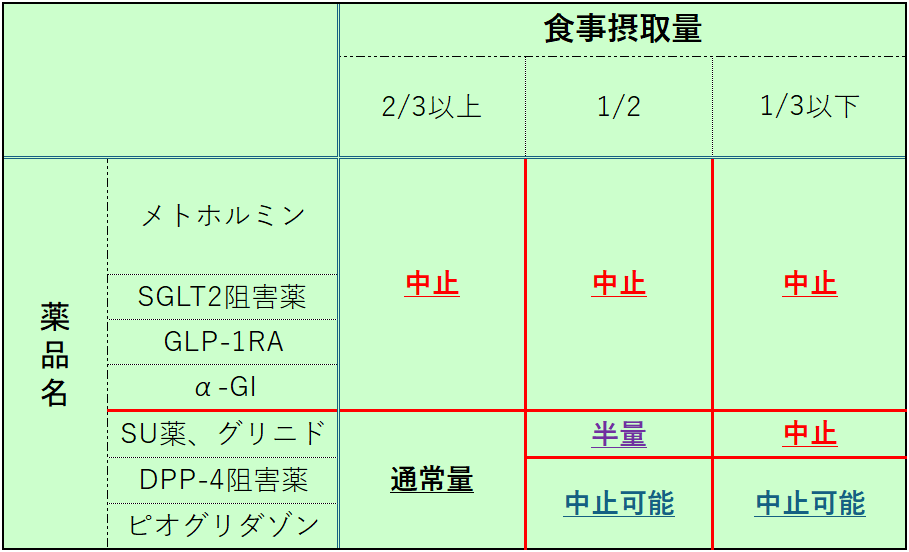

シックデイ時には、糖尿病治療薬の調整が必要になります。お薬の種類ごとに対応は変わりますが、中止や減量については医師の指示に従う事が原則となります。

とはいえ、いざという時に医師と連絡が取れない場合もあると思います。ですので、薬の種類ごとの一般的な対応方法を理解しておくことが大事です。

一般的には、薬の種類と食事の摂取量に応じて対応が異なる様です。

ざっくりと表にまとめてみました。

但し、先ほども言ったように、医師の指示通りが原則となります。ですので、あらかじめシックデイになった時にどうするかを、主治医の先生に確認しておくと、いざという時に慌てなくて済むでしょう。

シックデイカードの活用

とはいえ、あらかじめ医師に確認する作業もなかなかハードルも高く全患者にやれる自信は自分にはありません。

そんな時に、便利なツールが、日本くすりと糖尿病学会が作成したシックデイカードというものがある様です。

シックデイ時の服薬について、現在内服中の薬剤毎に、医師に指示を記入してもらうカードなのですが、日本くすりと糖尿病学会のホームページから誰でもダウンロードできる様です。

薬剤師が、現在服薬中の薬剤名を記載し、お薬手帳に挟んでおき、次回の診察の際に、患者に持参していただき、指示を医師が記入できる様なフォーマットになっています。

日本くすりと糖尿病学会のホームページに、使用方法の手引きも掲載されているので、熟読した上でご活用してください。

コメント